La disparition du travail humain n’est pas une hypothèse de science-fiction : c’est un fait documenté, chiffré, déjà en marche. Selon Goldman Sachs, l’intelligence artificielle pourrait remplacer l’équivalent de 300 millions d’emplois à temps plein d’ici 2030. McKinsey estime que 30 % des tâches effectuées aujourd’hui par des salariés dans les économies avancées seront automatisées avant la fin de la décennie. L’OCDE, plus prudente, parle d’un quart des emplois “hautement exposés”.

Ces chiffres, loin d’être marginaux, traduisent une bascule historique. Depuis deux siècles, l’ordre économique reposait sur un compromis implicite : la majorité produit par son travail, une minorité organise et accumule, et l’État arbitre entre les deux. Ce compromis vole en éclats.

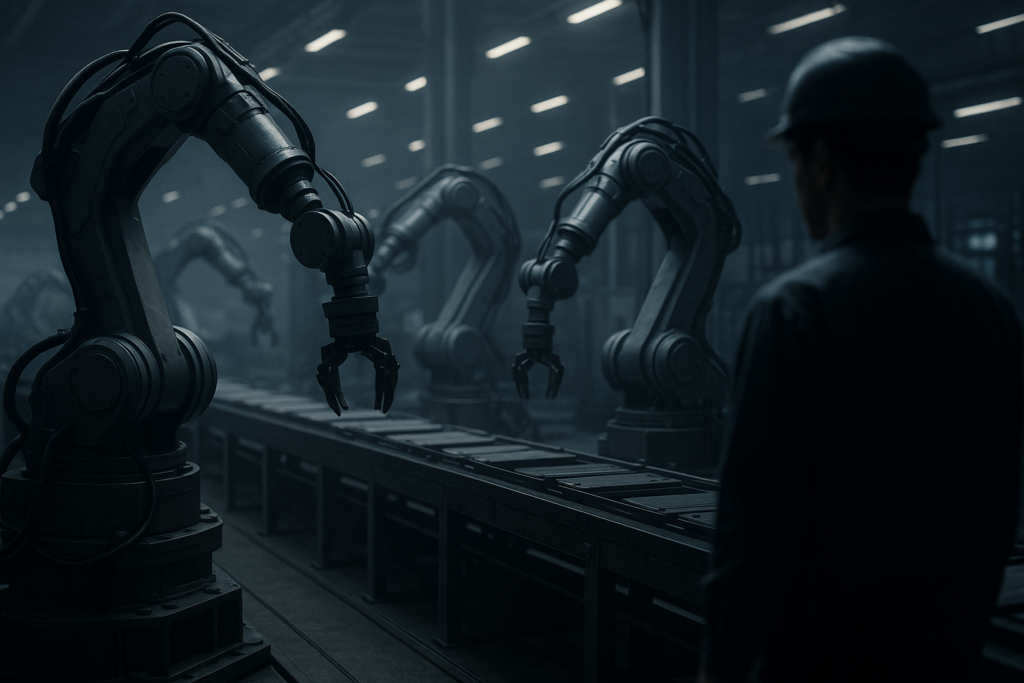

Car l’automatisation ne détruit pas seulement des emplois, elle détruit le lien millénaire entre activité et survie. Le salariat avait imposé l’idée que l’effort individuel garantissait un revenu, donc une dignité sociale. Or, ce contrat est caduc : dans un monde où les algorithmes exécutent mieux, plus vite et moins cher, l’effort humain devient une variable inutile.

L’ordre établi le sait, mais refuse de l’admettre. Les gouvernements parlent de “requalification”, de “formation continue”, de “nouvelles opportunités”. C’est une illusion commode. Car aucune formation ne peut rivaliser avec des intelligences artificielles capables d’apprendre en une semaine ce qu’un individu mettrait une vie entière à maîtriser. Le discours officiel n’est pas un projet d’avenir, mais un discours d’attente : retarder le moment où la majorité comprendra que la valeur de son travail s’est effondrée.

Derrière cette mutation se dessine un nouvel ordre social. Une aristocratie algorithmique concentre déjà le pouvoir. Elle ne règne pas par la force ou par la foi, mais par la propriété des machines et des données. Aujourd’hui, 80 % des ordres financiers mondiaux sont exécutés par des algorithmes de trading haute fréquence. 70 % des vidéos vues sur YouTube proviennent des recommandations automatisées. Des IA décident des soins, des crédits, des recrutements. Ce n’est plus l’État qui attribue des droits, ni le marché qui fixe la valeur : ce sont des architectures de calcul invisibles, mais implacables.

La fin du travail n’est donc pas seulement une question économique. C’est une mutation anthropologique. L’homme cesse d’être producteur pour devenir objet d’optimisation. Sa valeur ne réside plus dans sa force, son habileté ou même son intelligence, mais dans les données qu’il génère et dans la prédictibilité de ses comportements. Ce que les Lumières appelaient l’autonomie se dissout dans le calcul : il n’y a plus de sujet libre, seulement des profils exploitables.

Le plus grave est ailleurs : aucune démocratie n’a encore pensé l’après-travail. Les États continuent de mesurer leur succès en taux d’emploi, comme si l’emploi était encore une fin en soi. Ils refusent de voir que la richesse mondiale se concentre désormais entre les mains de ceux qui contrôlent les architectures de l’IA et de la robotique.

Si rien ne change, une fracture absolue s’imposera : une minorité de propriétaires d’algorithmes gouvernera une majorité dépossédée de toute utilité productive. L’histoire basculera alors vers une nouvelle forme de féodalisme, où les travailleurs ne seront plus que des consommateurs sous perfusion, entretenus par des revenus de subsistance pour maintenir la stabilité sociale.

La question n’est donc pas de savoir si le travail disparaîtra : il disparaît déjà. La véritable question est de savoir qui possédera l’avenir. Ceux qui s’accrochent à l’ancien contrat social, ou ceux qui prennent le contrôle des intelligences artificielles et des machines.

L’histoire du travail humain se ferme. L’histoire de la propriété algorithmique commence.